ここから本文です。

普及に移す技術第91号/参考資料(震災関連)3

選択 ![]() 一覧に戻る

一覧に戻る

参考資料(平成27年度)

分類名〔農業土木〕

津波被災水田の転作大豆における塩害抑制技術 - 震災復興関連技術 -

津波被災水田の転作大豆における塩害抑制技術 - 震災復興関連技術 -(PDF:809KB)

宮城県古川農業試験場

1 取り上げた理由

津波被災農地の復旧のため除塩が進められているが,下層土までの塩分を完全に排除することは困難となっている。さらに,転作大豆における少雨乾燥時期に,下層塩分が作土層へ上昇することも確認されている。

そこで,営農レベルで実施可能な簡易な地下かんがいを行うことで,下層塩分を排除し,塩分上昇及び塩害の抑制効果を明らかにしたので,参考資料とする。

2 参考資料

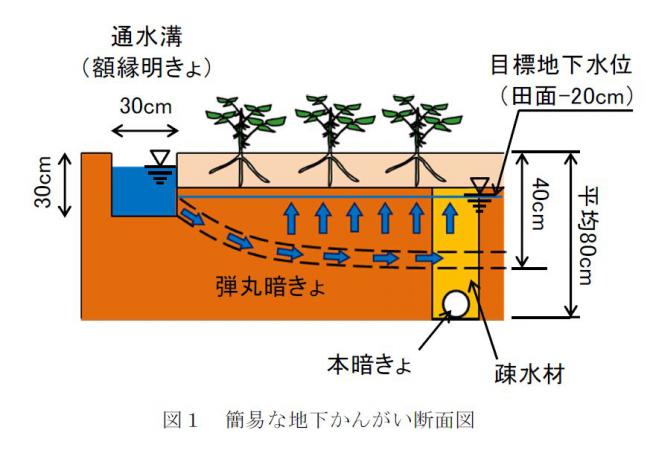

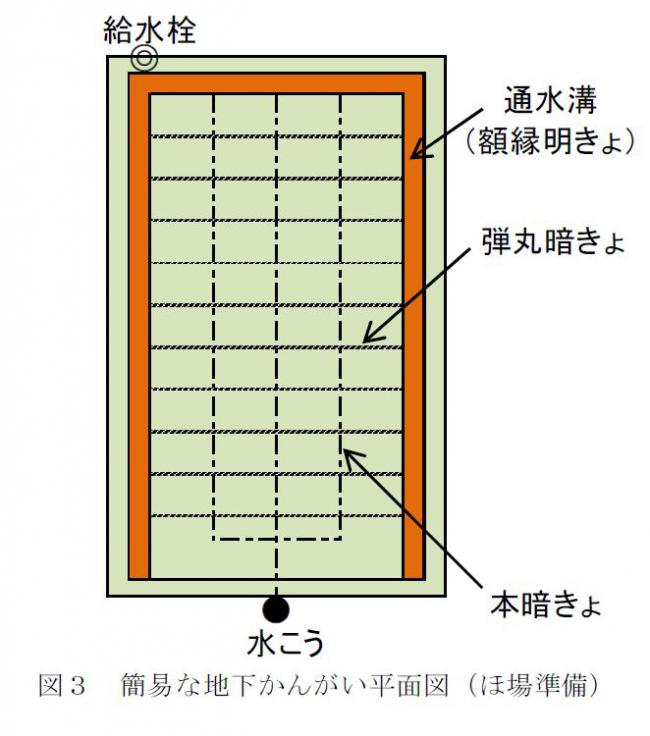

- 1)簡易な地下かんがいとは,額縁状の通水溝と接続する弾丸暗きょを利用して入水するかんがい手法である(図1,図3,表1)。

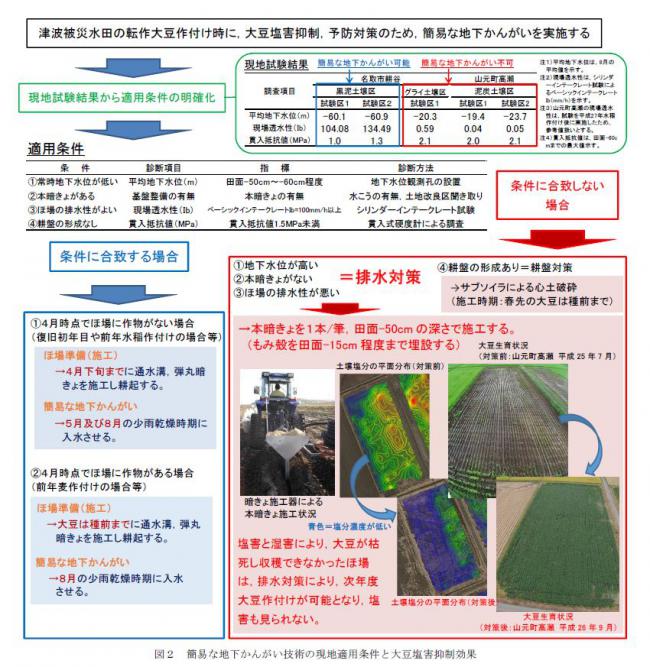

- 2)簡易な地下かんがいを実施する前に,現地ほ場の適用条件を確認する(図2)。

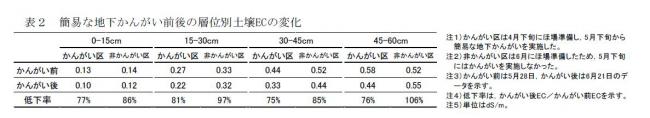

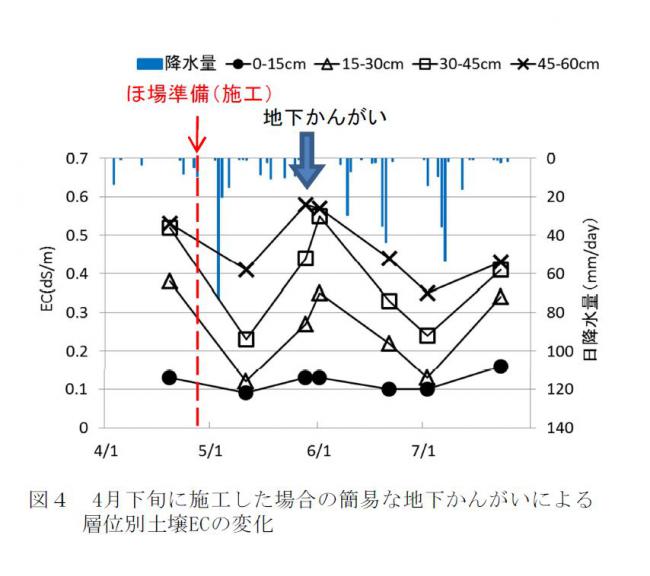

- 3)通水溝と弾丸暗きょを大豆の播種(はしゅ)1ヶ月以上前に施工することで,降雨による除塩も促進され効果的である(表2,図4)。

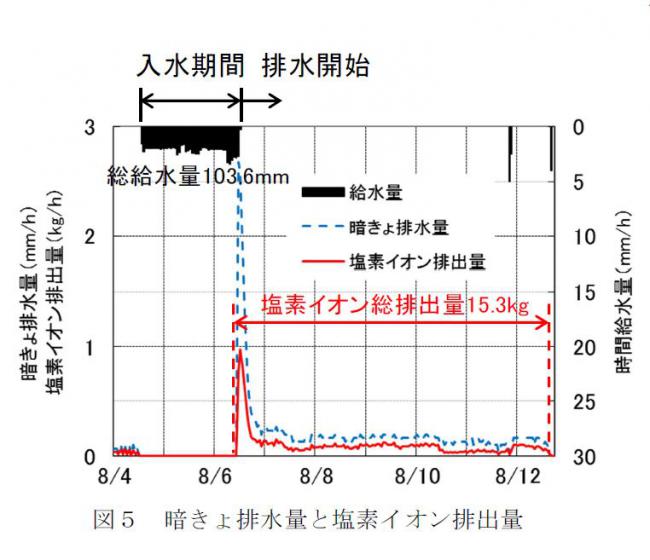

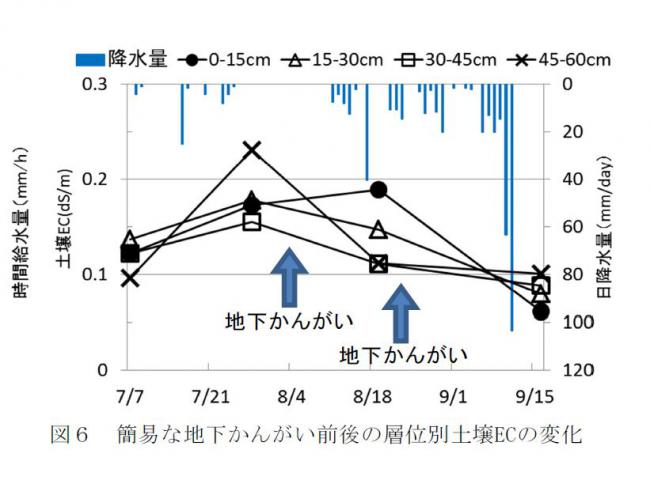

- 4)簡易な地下かんがいを行うことで,暗きょからの排水とともに塩分が排出され,田面-15cm~-60cmの土壌ECが低下する(図5,図6)。

図1 簡易な地下かんがい断面図

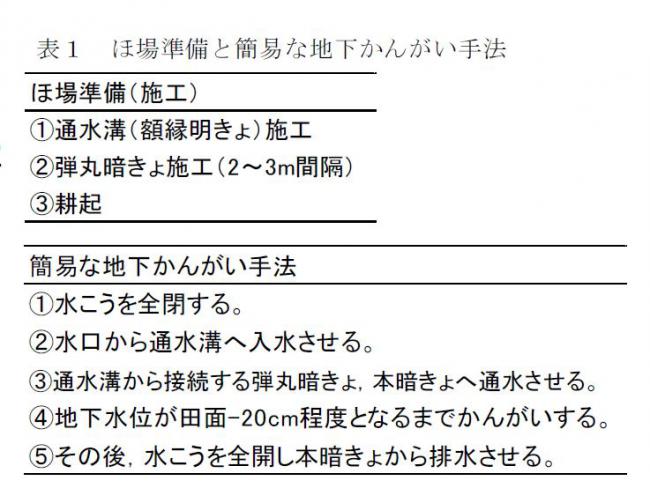

表1 ほ場準備と簡易な地下かんがい手法

3 利活用の留意点

- 1)本技術は,津波被災水田のうち,本暗きょが整備されており常時地下水位が田面-50cm~-60cmで,30~50a区画のほ場を対象とする。

- 2)かんがいの目標水位である地下水位田面-20cmの目安は,ほ場表面が湿っているのが確認できる状態とする。

- 3)弾丸暗きょの間隔を密に施工することや,簡易な地下かんがいを複数回実施することがより効果的である。

- 4)降雨後の地表残留水の停滞時間が24時間以上の場合は,適用条件に合致しない可能性が高く,市町,土地改良区等に相談し,ほ場の診断や対策を実施する。

(問い合わせ先:宮城県古川農業試験場土壌肥料部 電話0229-26-5107)

4 背景となった主要な試験研究

- 1)研究課題名及び研究期間

食料生産地域再生のための先端技術展開事業

食料生産地域再生のための土地利用型営農技術の実証(平成24-27年度)

暗渠の地下灌漑機能を利用した生産環境の制御技術の確立(平成23-27年度) - 2)参考データ

- a 簡易な地下かんがいでは,30aのほ場に103.6mm給水し,15.3kgの塩素イオンが排出される(図5)。

- b 入水前の7月下旬まで土壌ECは全層で上昇したが,簡易な地下かんがいにより,田面-15cm~-60cmの土壌ECが低下し,除塩の効果が見られる(図6)。

図2 簡易な地下かんがい技術の現地適用条件と大豆塩害抑制効果

表2 簡易な地下かんがい前後の層位別土壌ECの変化

図3 簡易な地下かんがい平面図(ほ場準備)

図4 4月下旬に施工した場合の簡易な地下かんがいによる層位別土壌ECの変化

図5 暗きょ排水量と塩素イオン排出量

図6 簡易な地下かんがい前後の層位別土壌ECの変化

- 3)発表論文等

- a 関連する普及に移す技術

- a)除塩後の土壌塩分濃度の動態と大豆生育への影響 - 震災復興関連技術 -(第87号参考資料)

- b)津波被災農地における大豆作付け可能な土壌塩分濃度の目安 - 震災復興関連技術 -(第87号参考資料)

- b その他

- a)平直人(2014),除塩後転換畑の土壌塩分の上昇と排水対策,平成26年度農業農村工学会大会講演会講演要旨集,p508-509

- b)平直人(2015),津波被災水田における大豆塩害抑制技術,農業農村工学会誌第83巻,p48-49

- a 関連する普及に移す技術

- 4)共同研究機関

農研機構 東北農業研究センター

農業系三場所に戻る

お問い合わせ先

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

同じカテゴリから探す

- 普及に移す技術第91号/参考資料(震災関連)4

- 普及に移す技術第91号/第91号参考資料11

- 普及に移す技術第91号/第91号参考資料14

- 普及に移す技術第91号/第91号参考資料17

- 普及に移す技術第91号/普及技術1

- 普及に移す技術第91号/普及技術10

- 普及に移す技術第91号/普及技術2

- 普及に移す技術第91号/普及技術3

- 普及に移す技術第91号/普及技術4

- 普及に移す技術第91号/普及技術5

- 普及に移す技術第91号/普及技術6

- 普及に移す技術第91号/普及技術7

- 普及に移す技術第91号/普及技術8

- 普及に移す技術第91号/普及技術9

- 普及に移す技術第91号/第91号普及情報1

- 普及に移す技術第91号/第91号普及情報2

- 普及に移す技術第91号/第91号普及情報3

- 普及に移す技術第91号/第91号普及情報4

- 普及に移す技術第91号/第91号普及情報5

- 普及に移す技術第91号/第91号参考資料1

- 普及に移す技術第91号/第91号参考資料10

- 普及に移す技術第91号/第91号参考資料12

- 普及に移す技術第91号/第91号参考資料13

- 普及に移す技術第91号/第91号参考資料15

- 普及に移す技術第91号/第91号参考資料16

- 普及に移す技術第91号/第91号参考資料18

- 普及に移す技術第91号/第91号参考資料19

- 普及に移す技術第91号/第91号参考資料2

- 普及に移す技術第91号/第91号参考資料20

- 普及に移す技術第91号/第91号参考資料21

- 普及に移す技術第91号/第91号参考資料22

- 普及に移す技術第91号/第91号参考資料23

- 普及に移す技術第91号/第91号参考資料24

- 普及に移す技術第91号/第91号参考資料25

- 普及に移す技術第91号/第91号参考資料3

- 普及に移す技術第91号/第91号参考資料4

- 普及に移す技術第91号/第91号参考資料5

- 普及に移す技術第91号/第91号参考資料6

- 普及に移す技術第91号/第91号参考資料7

- 普及に移す技術第91号/第91号参考資料8

- 普及に移す技術第91号/第91号参考資料9

- 普及に移す技術第91号/普及技術(震災関連)1

- 普及に移す技術第91号/参考資料(震災関連)1

- 普及に移す技術第91号/参考資料(震災関連)2

- 普及に移す技術第91号/参考資料(震災関連)3

- 普及に移す技術/第91号(平成28年4月)目次