ここから本文です。

平成26年度第3期コレクション展示

| 会期 | 2014年9月9日(火曜日)-12月14日(日曜日) |

|---|---|

| 休館 | 月曜日(ただし9月15日、10月13日、11月3日、24日は開館)、9月16日、10月14日、11月4日、25日 |

| 料金 | 一般300円(240円)、大学生150円(120円)、小中高生無料。ただし、( )は20名以上の団体料金。 なお、特別展の観覧券をお持ちの方は、コレクション展示もご覧いただけます。 |

コレクション展示 本館 展示室1・2

当館所蔵の近現代絵画コレクションから100点程度を展示します。

- 日本の近現代美術

- 「ブリュッケ」の画家たち

- クレーとカンディンスキー

中村彝 《自画像(帽子を被る自画像》

1909年頃 洲之内コレクション

村井正誠 《考える世界》

1953年

田中敦子 《作品1964》

1964年

ヴァシリー・カンディンスキー

《赤、青、黒の中の三人の騎手》 1911年

詩版画集『響き』(1913年刊行)より

パウル・クレー

《パレッシオ・ヌア》 1933年

エーリヒ・ヘッケル

《少女の頭部》 1913年

特集:モダン都市(1923-1945)の風景

今期の特集では、1923(大正12)年の関東大震災以後1945(昭和20)年の終戦までの間に描かれた都市風景を取り上げます。

関東大震災で東京の中心部は焼き尽くされ、首都は壊滅的被害を受けました。物質的にも精神的にも人々に大きな衝撃を与えたこの震災を描き留めた画家は多く、絵画の力によってこれを伝えようと、画報や版画集も数多く出版されました。

一方で復興は、都市計画も視野に入れ、強力に推し進められました。整然とした区画に頑丈な鉄とコンクリートの構造物が次々と出現し、整備された交通網によって、街には人とモノと娯楽が溢れていきました。その近代的な風景と大衆化するモダンな都市文化は、美術家たちの創作意欲を搔き立て、新たな主題となったのです。

震災跡の風景を叙情的な木版画に表した平塚運一の『東京震災跡風景』や、復興によって生まれた都会の瑞々しい息吹が刻まれた版画集、その光と影をとらえた画家たちの作品など、約50点を展示します。

大沼かねよ 《シューズ・クリーニング・ショップ》

1933年 寄託作品

斎藤長三 《人々のいる丘》

1938年

長谷川利行 《街景》 1937年頃

洲之内コレクション

松本竣介 《白い建物》 1941年頃

洲之内コレクション

展示解説

| 講師: | 当館 学芸員 |

|---|---|

| 日時: | 9月28日(日曜日) 午後1時- |

| 10月26日(日曜日) 午後1時- | |

| 11月23日(日曜日) 午後1時- | |

| 12月14日(日曜日) 午後1時- | |

| 会場: | 1階展示室入口に集合 |

| お申込み: |

お申込みは不要ですが、常設展(または特別展)観覧券が必要です。 |

佐藤忠良記念館

彫刻の代表作や素描を展示します。

展示室9では、特集「さまざまな顔」を行います。

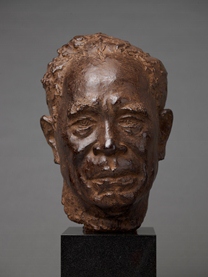

佐藤忠良

《母の顔》 1942年

佐藤忠良

《鋳物職》 1992年(撮影:上野則宏)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

こちらのページも読まれています

同じカテゴリから探す

- 平成29年度第II期コレクション展示

- 平成29年度第I期コレクション展示

- 平成28年度第IV期コレクション展示

- 平成28年度第III期コレクション展示

- 平成28年度第II期コレクション展示

- 平成28年度第I期コレクション展示

- 平成27年度第3期コレクション展示

- 平成26年度第3期コレクション展示

- 令和元年度第IV期コレクション展示

- 令和元年度第III期コレクション展示

- 令和元年度第II期コレクション展示

- 平成31年度/令和元年度第I期コレクション展示

- 平成30年度第IV期コレクション展示

- 平成30年度第III期コレクション展示

- 平成30年度第II期コレクション展示

- 平成30年度第I期コレクション展示

- 平成29年度第IV期コレクション展示

- 平成29年度第III期コレクション展示

- 平成27年度第4期コレクション展示

- 平成27年度第2期コレクション展示

- 平成27年度第1期コレクション展示

- 平成26年度第4期コレクション展示

- 平成26年度第2期コレクション展示

- 平成26年度第1期コレクション展示