ここから本文です。

マンションの建替え等について

マンションの建替え等の円滑化に関する法律について

概要

マンションの建替え等の円滑化に関する法律は、マンションにおける良好な居住環境の確保並びに地震によるマンションの倒壊、老朽化したマンションの損壊その他の被害からの国民の生命、身体及び財産の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的としており、①法人格を持つ建替組合を事業主体として権利変換方式で関係権利を円滑に移行させ建替事業を行う「マンション建替え制度」②耐震性不足、火災安全性不足及び外壁等剥落危険性があり、生命・身体に危険性があると認められるマンションや配管設備腐食等及びバリアフリー不適合があり、生活インフラに問題があると認められるマンションを除却する必要のあるマンションと公的に認定する「要除却認定マンション制度」③建替事業の事業性を高める「容積率の緩和特例制度」④建物の除却等は買受人が行う「マンション敷地売却制度」⑤団地内にある耐震性不足等のマンションの除却等の事業を円滑にする「団地の敷地分割制度」が設けられています。

例えば、次のようなケースが対象となります。

老朽化しているマンションについて、耐震診断を受けたところ、倒壊する危険性があり除却する必要があるとの認定を受けたため、管理組合で協議し、修繕・改修による対応も検討し、従来の建替より合意形成が容易なマンション敷地売却制度を利用することとした。

⇒ ノウハウのある買受人(建設会社等のデベロッパー)が買受計画(買受、除却、代替住居の提供・斡旋)を作成~認可を受け、区分所有者にとってより負担が少なく、併せて容積率の緩和特例も利用。

また、団地内にある耐震性の不足等により、除却する必要があると認定を受けているマンションを除却する場合、本来であれば団地建物所有者(団地の住民等)の全員の同意を得て、敷地分割を実施してから除却等の次の事業に進むことになりますが、従来の敷地分割より合意形成が容易な団地の敷地分割制度を利用することもできます。

除却する必要のあるマンションに係る特別の措置

- (1)生命・身体への危険性や生活インフラの問題により除却する必要のあるマンションの認定「要除却認定マンション」

- (2)容積率の緩和特例制度

- (3)団地の敷地分割制度

- (4)マンション敷地売却制度

(1)生命・身体への危険性や生活インフラの問題により除却する必要のあるマンションの認定「要除却認定マンション」

要除却認定マンションとは、以下の5つの危険性や問題があり、除却する必要があると特定行政庁に認定されたマンションです。特に①~③の危険性に対する認定は「特定要除却認定」と位置付けられています。「要除却認定」と「特定要除却認定」では、活用できる制度が異なります。

| 要除却認定の対象 | 活用できる制度 | |||

|---|---|---|---|---|

|

容積率緩和 の特例 制度 |

マンション 敷地売却 制度 |

団地の 敷地分割 制度 |

||

| ① | 耐震性の不足 | ○ | ○ | ○ |

| ② | 火災に対する安全性の不足 | ○ | ○ | ○ |

| ③ | 外壁等の剥落により周辺に危害を生ずるおそれ | ○ | ○ | ○ |

| ④ | 給排水管の腐食等により著しく衛生上有害となるおそれ | ○ | - | - |

| ⑤ | バリアフリー基準への不適合 | ○ | - | - |

■要除却認定の対象について

①耐震性の不足とは、

建築士(一級建築士、二級建築士又は木造建築士)であって国土交通大臣の登録を受けた講習を終了した者が、国が定める技術上の指針に従い耐震診断を行った結果、倒壊し、又は崩壊する危険性があると判定されたもの(構造耐震指標(Is値)が0.6未満など)となります。

②火災に対する安全性の不足とは、

建築基準適合判定資格者や建築士(建物の構造・規模に応じ、建築士の「級」は異なります。)が、設計図書等を基に現地調査を行った結果、火災に対する安全性に係る建築基準法令に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していないと判定したものとなります。

③外壁等の剥落により周辺に危害を生ずるおそれとは、

一級建築士又は二級建築士が国が定めた判定式により判定する方法を用いて、外壁等が剥離し、落下することにより周辺に危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める基準に該当すると判定したもの等となります。

④給排水管の腐食等により著しく衛生上有害となるおそれとは、

一級建築士又は二級建築士が現地調査を行い、配管設備の損傷、腐食その他の劣化により著しく衛生上有害となるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める基準に該当すると判定したものとなります。

⑤バリアフリー基準への不適合とは、

建築基準適合判定資格者や建築士(建物の構造・規模に応じ、建築士の「級」は異なります。)が、設計図書等を基に現地調査を行った結果、バリアフリー法第14条第5項に規定する建築物移動等円滑化基準に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していないと判定したものとなります。

■申請に必要な書類について

特定行政庁である仙台市、塩釜市、石巻市、大崎市では各市が申請窓口となり必要書類が異なる場合があります。

- 認定申請書(様式第11号(ワード:23KB)、様式第12号「木造又は木造と木造以外の構造とを併用したマンションの木造の構造部分の状況」(ワード:18KB))

- 認定の申請を決議した区分所有者集会の議事録の写し

- 既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会(事務局:(一財)日本建築防災協会)に「耐震判定委員会」として登録されている団体が発行する建築物の耐震診断に係る判定書の写し

リンク:http://www.kenchiku-bosai.or.jp/assoc/nw/(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

■その他

- 指導・助言等

県(市の区域内では市長)は、マンションの区分所有者に対して除却に必要な指導・助言、指示、さらに指示に正当な理由なく従わなかった場合、その旨を公表することができます。

- 除却の努力義務

「除却する必要がある旨の認定」を受けたマンション(要除却認定マンション)の区分所有者には、除却に向けての努力義務が生じます。

(2)容積率の緩和特例制度

要除却認定を受けたマンションの建替えにより新たに建築されるマンションで、一定の敷地面積【1】を有し、市街地環境の整備・改善に資するもの【2】について、特定行政庁の許可により容積率制限を緩和する制度。

【1】一定の敷地面積(施行令第27条で規定)

|

都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域若しくは田園住居地域又は同号に規定する用途地域の指定のない区域 |

一、〇〇〇 |

|---|---|

|

都市計画法第八条第一項第一号に掲げる第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域 |

五〇〇 |

|

都市計画法第八条第一項第一号に掲げる近隣商業地域又は商業地域 |

三〇〇 |

【2】市街地環境の整備・改善に資するとは

危険な老朽マンションが除却・建替えされるという公益性を評価しつつ、建替え後のマンションによる地域への貢献として、以下のいずれかの取組みを評価して容積率が緩和されます((2)から(6)については、これらの施設等が不足している(そのおそれがある)等により当該施設の確保が必要と認められる場合)。

- 公開空地の整備

- 地域で活用できる防災備蓄倉庫の設置、地域のための防災広場、津波避難ビルとして活用できるスペース等の整備

- 地域に開放されたコミュニティ形成のための集会所、スペース等の整備

- 保育所、幼稚園、遊び場等の地域の子育て支援施設の整備

- 地域包括ケア機能等の高齢者向け福祉施設、診療所等の医療施設の整備

- その他、地域の状況に応じて特定行政庁が定める取組み

(3)団地の敷地分割制度

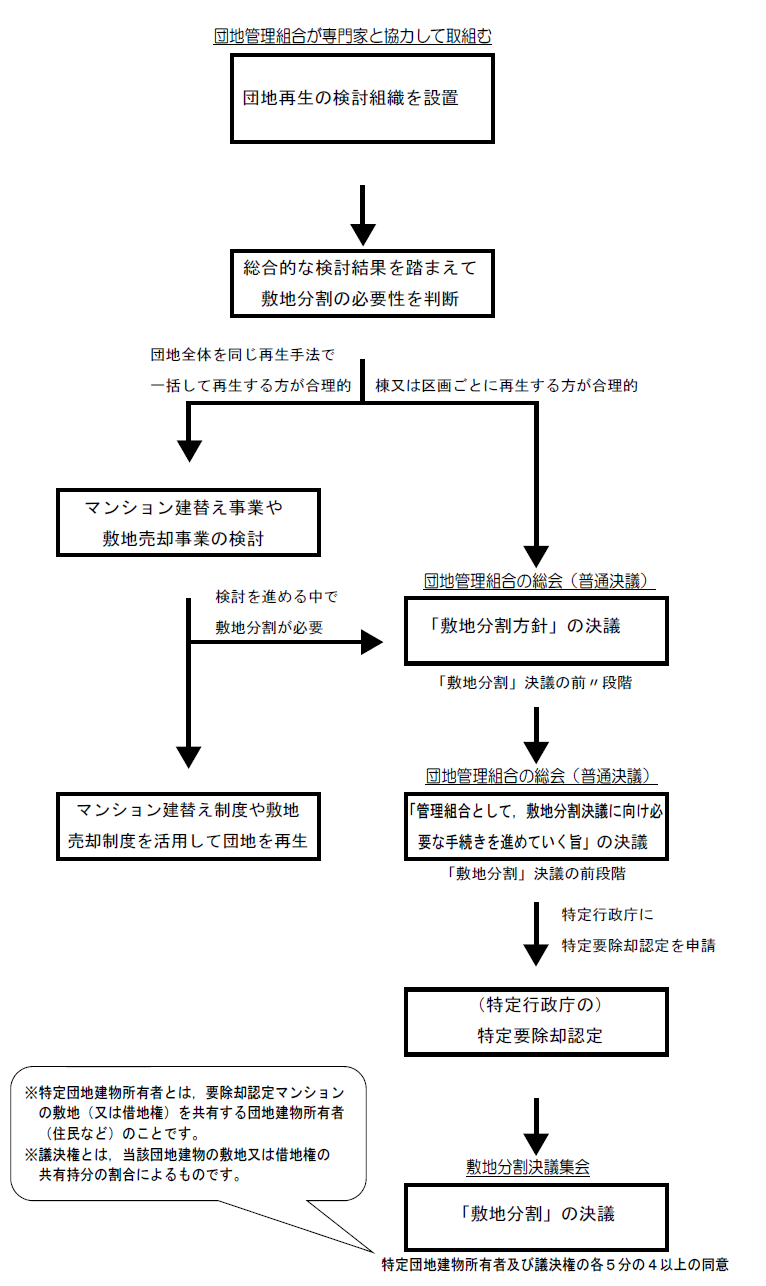

- 団地内にある要除却認定マンションについて、特定団地建物所有者及び議決権の5分の4以上の同意による「特定団地建物所有者の共有に属する団地内建物の敷地又はその借地権を分割する旨の決議」により、当該団地を特定要除却認定マンションの敷地と非除却マンションの敷地に分割することができる制度。

- 団地の敷地分割事業は、土地の処分や売却が生じないため、デベロッパー等の選定は必須ではありませんが、敷地分割後の建替え事業や敷地分割事業への参画を前提として、敷地分割事業の事業協力者となるべきデベロッパー等を選定することが考えられます。

敷地分割の決議までの流れ

手続きの流れ(敷地分割の決議後)

- 敷地分割合意者及びその議決権の4分の3以上の同意により、「敷地分割組合」の設立し、都道府県知事等の認可を受ける。 ↓

- 都道府県知事等による組合設立認可の公告後、組合は「敷地権利変換計画」を定め、都道府県知事等の認可を受ける。あわせて、登記所に敷地権利変換手続開始の登記を申請する。 ↓

- 敷地権利変換後の土地及びその権利の登記の完了後、組合を解散し、敷地分割事業は完了となる。 ※敷地分割事業後は、除却マンションの敷地と非除却マンションの敷地は、それぞれ新たな団地となります。 (それぞれの団地の適切な管理を行うため、速やかに新たな団地管理組合としての実態を備える必要があります。)

敷地分割事業の留意事項

- 「建築基準法」第86条に基づく「一団地認定」が適用されている団地において、既存の一団地認定の公告認定対象区域の変更や認定を取り消す場合、土地所有者などの全員の同意を得た上で特定行政庁に認定を申請する必要があります。(敷地分割事業により、一団地認定の公告認定対象区域の変更が行われるものではありません。)

- 「都市計画法」第11条に基づく「一団地の住宅施設」に指定されている団地において、建替えにあたり規模を拡大する場合、都市計画の変更や廃止などの手続きが必要となる場合がありますので、事前に特定行政庁と協議を重ねておく必要があります。

- 「敷地分割線」を設定する場合、敷地分割線上に建物が存するような敷地分割は認められません。

- 「除却マンション」と「非除却マンション」の敷地、それぞれの敷地で生活インフラ(上下水道・ガス等)の維持管理に支障が無いか十分に確認して「敷地分割線」を設定する必要があります。

(4)マンション敷地売却制度

- 要除却認定マンションについて、区分所有者の5分の4以上による「特定要除却認定マンション及びその敷地の売却を行う旨の決議」により、買受人となるデベロッパーのノウハウ、資金力等を活用してマンションの敷地を売却できる制度。

- 買受人がマンションを除却する義務を負うが、必ずしも建替えまで行う必要はありません。

手続きの流れ

- デベロッパー、金融機関などの資金力・ノウハウのある「買受人」が、「要除却認定マンション」の「買受計画(買受、除却、代替住居の提供・斡旋)」を作成し、特定行政庁の認可を受ける。

↓ - 買受計画の認可を受けて、区分所有者の5分の4以上の同意により「マンション及びその敷地を売却する旨の決議」を行う。

↓ - さらに売却同意者の4分の3以上の同意により事業主体となる「マンション敷地売却組合」を設立し、マンションとその敷地の権利を取得させ、買受人に売却する手法をとることができる。

- 一方、組合を設立しない場合には、買受人に対して個々に通常の売買契約により「区分所有権及び敷地利用権」の売却を行い、借地権や担保権の消滅等の取扱いも任意で行われる。

マンション建替え等の決議の要件と特例

「通常のマンション」と「特定要除却認定を受けたマンション」で建替え又は改修する場合の「区分所有者による決議」の要件と特例は次のとおりです。

| 方法 | 通常のマンション | 「特定要除却認定」マンション | ||

|---|---|---|---|---|

| 耐震性の不足 | 火災に対する安全性の不足 | 外壁等の剥落の危険性 | ||

|

改修 (復旧) |

●区分所有法よる復旧 小規模(建築価格の1/2以下の滅失の場合) 大規模(建築価格の1/2を超える滅失の場合) |

●耐震改修促進法による認定 (区分所有法の特例となります) |

||

| 建替え |

●区分所有法による建替え (個別売却方式) (権利変換方式)(フロー図(PDF:107KB)) |

|||

|

取り壊して住替え |

●民法の適用 |

●マンションの建替え等の円滑化に関する法律による敷地売却制度の活用 ⇒「マンション及びその敷地を売却する旨の決議」は区分所有者の4/5以上の同意が必要 |

||

注(1)所管行政庁とは建築主事を置く市町村又は特別区の区域については当該市町村又は特別区の長をいい、その他の市町村又は特別区の区域については都道府県知事をいう

| 方法 | 通常の団地 | 要除却認定マンションを含む団地 |

| 敷地の分割 | ●民法の適用 ⇒「敷地分割の決議」は全員の同意が必要 |

●マンションの建替え等の円滑化に関する法律による敷地分割制度の活用 ⇒「敷地分割の決議」は特定団地建物所有者及びその議決権の4/5以上の同意が必要 |

関係法令・マニュアル等

- 「マンション建替え等・改修について」国土交通省HP

マンション建替え事業に関する法律、マニュアル等の案内です。

リンク:マンション建替え等・改修について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) - パンフレット

平成26(2014)年12月24日に施行された、「マンション建替えの円滑化等に関する法律の一 部を改正する法律」に関するパンフレットです。

リンク:「マンション建替法」改正について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

相談窓口

マンション再生協議会

-

管理組合や建替組合等が「マンション再生」(修繕・改修や建替え)を行う際に情報提供、専門家の紹介等により支援する団体。

-

全都道府県、83の市・区、及び公益法人、NPO法人等が加入

-

事務局は(公社)全国市街地再開発協会に設置

リンク:マンション再生協議会(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

「住まいるダイヤル」による相談

- 実施団体

(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター - 内容

マンションの区分所有者等がマンションの建替えやマンション敷地売却等に関して、電話により相談できる国土交通省から指定を受けた住宅専門の相談窓口。

電話番号0570-016-100

受付時間午前10時~午後5時(土日、祝休日、年末年始を除く)

リンク:住まいるダイヤル(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

同じカテゴリから探す

- 仙塩広域都市計画下水道の変更案を縦覧します

- 仙塩広域都市計画区域区分の変更案を縦覧します

- 社会資本総合整備計画

- 特定大規模集客施設の新設等届出状況

- 屋外広告物について(宮城県仙台土木事務所)

- 災害危険区域について

- 「みやぎ方式」による木造住宅耐震助成事業について

- 宮城県被災宅地危険度判定士講習会について

- 民間建築物のアスベスト含有調査・除去等の市町村助成一覧

- 木造住宅耐震診断・改修工事及びブロック塀除去等の市町村助成一覧

- 宮城県耐震改修促進計画について

- 県の木造戸建て住宅の耐震助成実績について

- 令和7年度宮城県土木部事業概要

- 各市町震災復興基本方針・計画等の策定状況

- みやぎ県北高速幹線道路事業

- 令和6年度宮城県土木部事業概要

- 宮城県公園施設長寿命化計画

- 建築物の耐震診断・耐震リフォーム改修に関する無料相談について

- 特定民間再開発事業

- マンションの建替え等について

- 木造戸建て住宅の耐震助成事業について

- 屋外広告物

- 建築宅地課関係 諸手数料

- 災害に強いまちづくり宮城モデルについて

- 処分情報

- 都市計画審議会

- 「宮城県建築物地震防災強化週間」の制定について

- 国立大学法人東北大学大学院工学研究科インフラマネジメント研究センターと宮城県土木部との連携・協力協定締結式について

- 用途地域の指定のない区域における建築規制について

- 平成19年度第3回大河原地区地域づくり懇談会を開催しました

- 住宅市街地基盤整備事業について