ここから本文です。

ホットニュース2024(塗装施工科)

塗装施工科の日々の訓練の様子をご覧いただけます。下記のニュース一覧からご覧になりたいニュースをクリックしてください。

|

ニュース一覧 |

|

5月24日:【塗装施工科・建築製図科合同】旧学生駐輪場解体作業2. |

最新のニュース

令和6年12月4日(水曜日)ボイラー室外壁 塗替え完了

ボイラー室外壁の塗替え作業が完了しました。自分たちで色を決めたり一連の作業を思い返すと、とてもやりがいのある作業でした。学生全員より一層塗装が好きになったようです。

【before】

【after】

令和6年12月4日(水曜日)企業&現場見学

企業と現場見学を行いました。今回は一成工業株式会社様の事務所倉庫と施工中の現場です。

事務所では会社説明と今まで曖昧だった塗料カタログの詳しい見方などを教えて頂きました。施工中の現場は、工場の屋根と外壁の塗替えでした。自分たちの作業スピードとは全然違うプロの作業スピードと仕上がりの綺麗さに感激し、自分たちもその技術に近付けるよう今後の訓練に励みたいと意気込んでいました。

お忙しい中、見学を受け入れて頂きました一成工業株式会社様ありがとうございました。

令和6年12月3日(火曜日)ボイラー室外壁 足場解体

ボイラー室外壁に掛けていた足場を解体しました。危険作業になるため、全員に聞こえるような大きな声で物の受け渡しや注意喚起などの声掛けを行い、安全意識を高め作業を行いました。

令和6年12月2日(月曜日)ボイラー室外壁 タッチアップ&蒸気管塗装

全ての養生を剥がし、漏れや塗の腰が無いかを確認するタッチアップと錆止めを塗っていた蒸気管の上塗りを行いました。必要最低限の養生を行い、筆や刷毛で塗り区分け部分のラインを綺麗に出しました。

蒸気管塗装は上下作業になるため、下の人に注意しつつ外壁にも注意を払い塗装しました。

令和6年11月29日(金曜日)ボイラー室外壁 パラペット養生&塗装

パラペット部分の養生と塗装を行いました。足場が伸びていない場所や上から覗き込む必要があるところなどやりにくい箇所が多い作業でしたが、全員で協力し塗り残しなく作業出来ました。

令和6年11月28日(木曜日)ボイラー室外壁 リシンガン取り扱い

石目調塗料吹付二回目として今回はリシンガンを使用して吹付を行いました。一回目よりも塗付量を減らすことと、万能ガンとまた違った使用感に初めは苦戦しながらもムラなく吹付を終えることが出来ました。

令和6年11月27日(水曜日)ボイラー室外壁 逆養生&万能ガン取り扱い

塗り終え綺麗になった部分を養生することを逆養生と言います。先週塗り終えたグラデーション部分を逆養生し、万能ガンを使用して化粧部分に石目調塗料の吹付を行いました。

天然石が入っていて重いため、養生が不十分だと簡単に養生が剥がれてしまったり隙間に塗料が入り込んでしまいます。塗る前と塗りながら、塗り終わりにも確認することで、漏れが無く作業出来ました。

令和6年11月22日(金曜日)ボイラー室外壁 上塗り

昨日中塗りをした面に上塗りを行いました。塗装する前に養生の剥がれが無いかをしっかり確認し、同色のため見え辛い部分も逐一確認しながら無事に塗り終えることが出来ました。

令和6年11月20日(水曜日)ボイラー室外壁 養生&中塗り

今回塗らない化粧部分の養生を行った後に、目地先行で7色に塗り分けを行いながら中塗りを行いました。足場に当たり、ローラーが上手く転がせない場所も考えながら工夫して作業を行いました。

令和6年11月19日(火曜日)ボイラー室外壁 調色作業

ボイラー室外壁塗替えに使用する塗料の調色作業を行いました。事前にカラーシュミレーションで色を決め、少量調色し色見本を作ってから、一斗缶へ調色します。初めての大量調色で微調整に苦戦しながらも、7色分の塗料を作りました。外壁は青緑系のグラデーションにすることに決まりました。

令和6年11月14日(木曜日)塗装ボランティア

日本塗装工業会宮城県支部主催の塗装ボランティアに参加しました。公園のベンチや東屋などを塗装しました。手取り足取り教えて頂きながら、実際に自分たちも使用する機会がある物を塗装することで、とてもやりがいを感じながらボランティア活動を行うことが出来ました。

令和6年10月31日(木曜日)企業見学

企業見学を行いました。今回は株式会社日進産業様と株式会社ハンズペイント様です。

株式会社日進産業様のガイナステーション東北では、遮熱や断熱塗材を実験装置を基に説明して頂き、塗料の性能を体感することが出来ました。

株式会社ハンズペイント様では、事務所内ショールームの見学や会社説明をして頂きました。塗装会社ごとに異なる特徴が勉強でき、大変有意義な時間でした。

お忙しい中、見学を受け入れて下さいました株式会社日進産業様、株式会社ハンズペイント様ありがとうございました。

令和6年10月28日(月曜日)石巻高技専トイレ改修 仕上げ

中塗りと上塗りを行いました。全員で作業分担を行い、養生からはみ出さないことや塗残しがないように丁寧に作業を行いました。養生を撤去したところ、補修箇所も多くなく自分たちの成長を実感できました。

令和6年10月24日(木曜日)石巻高技専トイレ改修 セラックニス塗付

再度研磨を行った後に再びシーラーを塗付します。前回の不具合を考慮し、半分の部分にはセラックニスを塗付しました。再度斑点が浮いてくることは無くなりました。

令和6年10月23日(水曜日)石巻高技専トイレ改修 シーラー塗付

全体を研磨してから、下塗りとしてシーラーを塗付します。乾燥後、白い斑点の様なものが浮いてきてしまいました。前回の塗装から時間が経っていることやタイルを酸洗いした際の薬剤の飛び散りなどが不具合の原因として考えられます。今回の経験から、塗り替えを行う前の塗装状態を調べる事の大切さを学ぶことが出来ました。

令和6年10月22日(火曜日)石巻高技専トイレ改修 養生&パテ付け

石巻高等技術専門校で校外実習を行いました。今回は二階男子トイレのトイレブースの塗替え作業です。

金物や床を養生し、ヘコミや割れが生じているところにパテ付けをして形成しました。パテを付けては研いでを繰り返し、不自然な段差やヘコミが目立たないように仕上げます。

令和6年10月15日(火曜日)ボイラー室外壁 エアレス塗装機取り扱い

ボイラー室外壁にエアレス塗装機を使用して塗装しました。初めに飛散防止のため、メッシュシートを足場外周に取り付け、足場外から塗料が飛散しないように養生も丁寧に行いました。普段使用しているエアースプレーガンと勝手が違うため、パターンの重ね方や壁からの距離感などに注意しながら作業を行いました。

令和6年10月10日(木曜日)ボイラー室外壁 フィーラー塗付

ボイラー室外壁に養生を行い、砂骨ローラーでフィーラーを塗装しました。塗付量に気を配り、砂骨ローラーから塗料が飛散しないように注意しながら転がし、巣穴が出来ていないか確認しながら作業を行いました。化粧部分にはウールローラーで塗付しました。

令和6年10月8日(火曜日)車両用ホイール塗装

自動車用ホイールの塗装を行いました。錆を研磨して落とし、足付けを行い錆止めを吹きつけます。その後、発色を良くするために一度白で塗装してから赤と黄色で仕上げました。円形なため、繋ぐ部分に気を付けながらムラが出来ないように注意し作業を行いました。後日クリヤーを塗って完成です。

令和6年9月27日(金曜日)デザイン塗装2.

左官のコテを使用してデザイン塗装を行いました。厚みのある塗料を2層重ねることで、アンティーク調を演出することが出来ます。次工程でエイジングを行い、経年劣化や風化した外壁を模した作品を作りました。

令和6年9月26日(木曜日)サンドブラスト

第1種ケレンであるサンドブラストでの塗膜剥離を体験しました。専用のブラスト機と高圧エアーガンによる2つを比べながら塗膜剥離効率の違いなどを体感しました。

令和6年9月25日(水曜日)特殊塗装 技術講習

佐藤興業株式会社様にお越しいただき、特殊塗装についての技術講習を行って頂きました。

木目塗装、リン酸処理塗装、マーブル塗装、大理石塗装と大変興味深い塗装方法の技術を伝授して頂きました。自分のイメージを上手く表現できないことがありながらも、楽しく真剣に勉強することが出来ました。

特殊塗装技術講習をして頂いた佐藤興業株式会社様、ありがとうございました。

令和6年9月20日(金曜日)デザイン塗装1.

スエードペイントという海外塗料を使用してデザイン塗装を行いました。塗装直後は艶があるため派手な印象に見えますが、乾くと艶が消える為上品な仕上がりになります。自分でデザインを考え作品を作りました。

令和6年9月19日(木曜日)工場見学

工場見学を行いました。今回は古川工業株式会社様の工場内を見学させて頂きました。金属塗装における前処理の工程や下地処理方法、学生は普段使用していない粉体塗装についての知識など大変勉強になりました。

お忙しい中、工場見学を受け入れて頂きました古川工業株式会社様ありがとうございました。

令和6年9月18日(水曜日)ボイラー室外壁 面積測定&高圧洗浄

午前中は足場に上がって外壁の面積計算を行いました。図面が無いため、メジャーやスケールで確認しながら計算しました。午後からは高圧洗浄機で汚れを落としました。飛散に気を付けつつ隅々まで洗浄しました。

令和6年9月17日(火曜日)ボイラー室外壁 足場組立

ボイラー室南側の外壁塗替え作業に入ります。全員で協力して足場を組みました。作業前に危険予知を行い、ヘルメットやフルハーネスの着用等、お互いで確認し安全作業に取り組みました。

令和6年9月13日(金曜日)ボイラー室鉄扉 養生解体&清掃

鉄扉の養生を解体しつつ、塗り残しやはみだしが無いか確認しました。懸念していた蝶番部分や養生せずに直線引きで塗ったところなどに塗料がついてしまっていました。今回の経験で、養生の大切さや塗装後の確認と清掃の大事さを改めて実感することが出来ました。

令和6年9月12日(木曜日)ボイラー室鉄扉 錆止め&上塗り塗付

鉄扉に錆止めと中塗り、上塗り塗付を行いました。仕上げの色はクリーム色です。グレーの錆止めには1回で色を被せることが出来ません。塗付量に気を配り透けないように注意しつつ、養生からはみ出さないように塗りこみを行いました。

令和6年9月10日(火曜日)ボイラー室鉄扉 研磨&養生

ボイラー室の鉄扉塗替え作業に入ります。塗り替える面に研磨、清掃、養生を行いました。扉の蝶番を開閉可能にするために考えながら、塗装面に被らないよう丁寧に作業を行いました。

令和6年9月5日(木曜日)ラップ塗装に挑戦

スプレーガンでメタリックを塗装した上にラップを乗せて、クシャっとしたデザインを作るラップ塗装に挑戦しました。個人個人でデザインを考え、その上にカラークリヤーを塗付することで様々な表現をすることが出来ます。

令和6年8月29日(木曜日)ポリエステルパテ取り扱い

普段使いなれている建築用のパテとは異なる板金用のポリエステルパテを取り扱いました。

大きな違いとして、可使時間がある事です。主剤と硬化剤を混ぜて使うため、約5分のうちに使い切らないといけません。使い切れる量だけ準備して、苦戦しながらもヘコミを平らに近付けることが出来ました。

令和6年8月23日(金曜日)駐車番号作成

ラインを引き終えた駐車枠に駐車番号を作成しました。凸凹な下地から塗料が漏れないように慎重に養生を行い、無事に完了しました。今回の作業で約20台分の駐車場を確保できました。

令和6年8月21日(水曜日)駐車枠ライン引き

昨日駐車枠を養生した箇所にローラーでラインを引きました。コンクリート面は吸い込みがあるため、先に吸い込み止めをする必要があります。使用する分量を計測して無駄がないように作業準備を行います。

乾きが早いため、段差がつかないように素早く作業を行いました。

令和6年8月20日(火曜日)駐車枠作成(墨出し&養生)

敷地内工事の関係で駐車場が足りなくる為に、駐車場枠を延長・増設しました。

初めの作業として墨出しと養生作業です。長さと幅を割り出し、チョークラインで真っ直ぐに線を引きガムテープで塗料が漏れ出さないように注意を払いながら作業を行いました。

令和6年7月23日(火曜日) 現場見学会

現場見学、現場体験を行いました。

今回は株式会社建装テクノ様の仙台駅西面側及び宮城野区小田原、若林区六丁の目の現場を見学させて頂きました。

実際の現場での塗装工程の見学をさせて頂き、外通路柱面へローラーでの中塗り作業を体験させて頂きました。

現場でご活躍されている職人さん達の生の声を聞くことが出来、大変有意義な時間となりました。

お忙しい中、現場見学を受け入れて頂きました株式会社建装テクノ様ありがとうございました。

令和6年7月4日(木曜日) 視聴覚教材の寄贈

宮城県塗装業組合の前会長阿部茂様から視聴覚教材として液晶テレビを寄贈して頂きました。頂いたテレビは調色シュミレーションやカラーエクスプレスを用いた訓練を行う際の学生の技術向上に役立つものです。

今後の訓練に役立つ教材を頂き、阿部茂様ありがとうございました。大事に使用させて頂きます。

令和6年6月19日(水曜日) 貯金缶製作

グラインダーで素地調整を行い、下地処理やコイン投入口の加工、模様付けをしてから吹付を行い貯金缶を制作しました。オープンキャンパスの体験実習や学校見学などに参加して頂いた方にはこれらの貯金缶をプレゼントいたします!

令和6年6月18日(火曜日) カラークリヤー塗装

グラインダータトゥーを施した鉄板にカラークリヤーを吹付しました。カラークリヤーを吹き付けることによって、傷の深さや模様で反射が変わるのが分かり、美しい仕上がりになりました。

令和6年6月17日(月曜日) グラインダータトゥーに挑戦

グラインダータトゥーとは、剥き出しの鉄板にディスクグラインダーなどの回転工具を用いて入れ墨風の模様を作る事です。グラインダーの当てる角度を工夫したり、様々な砥石に交換して思い思いの模様を付けました。

令和6年6月4日(火曜日) 高圧洗浄機の使い方

高圧洗浄機の各種パーツの組付け、始動方法、洗浄時の注意点を学びました。一般家庭用とは違い高出力な為、反動を制御するために正しく持ち、何度も確認を行って安全に配慮して作業を行いました。

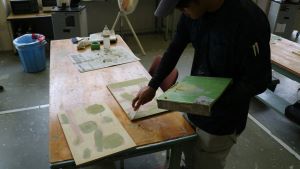

令和6年6月3日(月曜日) 作業用テーブル天板塗り替え

作業用テーブルの塗り替えを行いました。まず先にローラーでは塗ることが出来ない場所を刷毛で先行してから、天板はローラーで2回塗りをして仕上げました。ローラー塗装時の材料の含ませ方を学ぶことが出来ました。

令和6年5月24日(金曜日)【塗装施工科・建築製図科合同】旧学生駐輪場解体作業2.

今回も共同で単管足場の解体作業を行いました。どの順序で解体していくかを自分たちで考えながら作業を行いました。足場の移動時や外した単管パイプの受け渡し時など、お互いに声掛けをして安全作業を意識して作業をすることが出来ました。基礎を掘り起こしてアスファルトでフラットにして作業が完了しました。

令和6年5月21日(火曜日)【塗装施工科・建築製図科合同】旧学生駐輪場解体作業1.

塗装施工科の学生と建築製図科の学生合同で校敷地内南側にある旧学生用駐輪場を解体しました。各種機工具を使いながら屋根を共同で解体しました。初めての屋外での実践的な作業に戸惑いながらも、インパクトドライバーやドリルドライバーの取り扱い方、ハンマーやバールなどの正しい取り扱い方を学ぶことが出来ました。

令和6年5月15日(水曜日) 刷毛の扱い方

筋違い刷毛の持ち方や刷毛への塗料の含み方、塗料の塗り広げ方や使用後の洗浄方法など刷毛の扱い方を学びました。また、筋違い刷毛を使用し直線引きの練習を行いました。刷毛への塗料の含み方や運行方法が適切でないと、直線を引くことが出来ません。苦戦しながらも筋違い刷毛の扱い方の感覚を少しずつ掴みながら作業を行いました。

令和6年5月9日(木曜日) フルハーネス特別教育

サインデザイン科と合同で「フルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う作業にかかる業務」の安全衛生特別教育を実施しました。フルハーネスが必要な場面や注意点など、安全作業を意識しながら学ぶことが出来ました。また、胴ベルト型安全帯とフルハーネス型安全帯の支持点の違いによる、人体への負担の大きさを身をもって体験することで、より安全作業への意識が芽生えました。

令和6年4月30日(火曜日) 足場組立作業

単管パイプを使用して足場の組み方を学びました。それぞれの単管を接続するためのクランプとラチェット工具の使い方を学びながら、水平器を使用して足場全体が崩れないように水平を取りながら作業を行いました。次にくさび緊結式足場の組み方などを学びました。足場が倒壊することを防ぐ「控え」の取り付け方とその重要性を知ることが出来ました。

令和6年4月25日(木曜日) パテ飼い作業

塗装施工科の実習がスタートしました。今回はラワン合板への素地調整方法に始まり、パテと呼ばれる粘土の様な充填材料を用いてラワン合板表面の穴埋め等、下地処理作業を行いました。この作業を「パテ飼い」と言います。ラワン合板一面に一定の厚みでパテを付ける感覚が掴みにくく苦労しながらも、丁寧に作業を進めることが出来ました。

お問い合わせ先

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

同じカテゴリから探す

- 産業人材対策課

- 観光戦略課

- 宮城障害者職業能力開発校

- 新産業振興課

- ■■宮城県立仙台高等技術専門校■■

- 石巻高等技術専門校-合格発表

- 雇用対策課

- 財産処分について ~まず,こちらをご覧ください~

- 気仙沼高等技術専門校

- 石巻高等技術専門校

- 白石高等技術専門校

- 中小企業支援室

- 企業復興支援班

- 第7回みやぎ学生自動車整備技能コンクールについて

- 自動車産業振興室

- 半導体産業振興室

- 富県宮城推進室

- 大阪事務所

- 計量検定所

- 仙台高等技術専門校(旧ページ)

- ホットニュース2025(設備工事科)

- 商工金融課

- ホットニュース2025(電気科)

- 国際ビジネス推進室

- ホットニュース2025(電子制御システム科)

- ホットニュース2025(機械エンジニア科)

- 令和7年度オープンキャンパスについて

- ホットニュース2025(自動車整備科)

- ホットニュース2025(造園科)

- ホットニュース2025(行事)

- ホットニュース2025(左官科)

- ホットニュース2025

- ホットニュース2025(ジョブセレクト科)

- ホットニュース2025(建築製図科)

- ホットニュース2025(塗装施工科)

- 合格発表(短期課程 左官科 造園科)

- 短期課程合格発表

- ホットニュース2024(電子制御システム科)

- ホットニュース2024(機械エンジニア科)

- 産業立地推進課

- 高技専説明会参加者アンケート

- 令和6年度在職者訓練(IT実務科Python入門)受講者募集案内

- 令和6年度在職者訓練(IT実務科RPA入門)受講者募集案内

- ホットニュース2024(電気科)

- ホットニュース2024(自動車整備科)

- 令和7年度短期課程(左官科・造園科)訓練生募集について

- ホットニュース2024(行事)

- 高技専説明会

- ホットニュース2024(塗装施工科)

- ホットニュース2024(設備工事科)