ここから本文です。

不当労働行為の審査

労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図るため、労働者が自主的に労働組合を結成し、使用者と対等な立場で団体交渉を行い、要求の実現をめざし、ストライキなどの争議行為等団体行動を行うことは、憲法第28条により、いわゆる労働三権「団結権・団体交渉権・団体行動権」として保障されています。

これらの権利が実際の労使関係の中で守られ、労使間に無用の争いが生じないようにするために、次に掲げる使用者の行為は、労働組合法第7条により不当労働行為として禁止されています。

1.不当労働行為の態様

不当労働行為には、様々な種類があり、労働組合法第7条には、次のような行為があげられています。

禁止されている使用者の行為(一例)

| 号別 | 種別 | 不当労働行為として禁止されている使用者の行為 |

| 1号 | 不利益取扱い |

を理由に解雇や不当な配置転換をしたり、その他不利益な取扱いをすること |

| 黄犬契約 |

を雇用条件とすること |

|

| 2号 | 団体交渉拒否 | 雇用する労働者の代表者と団体交渉することを正当な理由がなく拒んだり、不誠実な団体交渉を行うこと |

| 3号 | 支配介入 |

を支配したり、これに介入すること |

| 経費援助 | 労働組合の運営に要する経費の支払いにつき経理上の援助をすること | |

| 4号 | 報復的不利益取扱い |

を理由に解雇したり、その他不利益な取扱いをすること |

2.不当労働行為を受けたときの救済

使用者が不当労働行為を行ったと思われる場合は、労働組合または労働者個人が労働委員会に対して救済を申し立てることができます。

救済申立てを受けた労働委員会は、その使用者の行為が不当労働行為に当たるかどうかを審査します。

労働委員会は、使用者の行為が不当労働行為であると判断した場合は救済命令を、そうでないと判断した場合には棄却命令を出します。

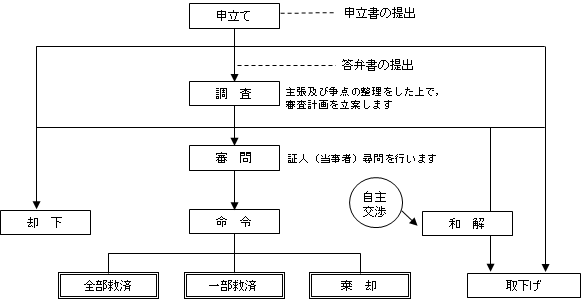

救済申立ての審査手続を図式化すると次のようになります。

不当労働行為救済申立ての審査手続

具体的な審査手続・申立ての方法

各種申込書・申立書様式のダウンロード

3.不当労働行為Q&A

4.本県における不当労働行為審査の状況

5.不当労働行為の審査の事例

以下の事例は、宮城県労働委員会で実際に取り扱った不当労働行為の審査事件を、個人のプライバシー等に配慮して多少内容を変更しています。

不当労働行為の審査のご理解のために参考としてください。

事例1.不利益取扱い(労働組合法第7条第1号)の事例

会社Aでは、社員の昇進を行う際には、昇進試験を実施し、その試験結果や勤務成績などによって判断されてきました。

過去5年間の社員の昇進状況をみると、組合に加入していない社員は、約30名の受験者に対し10名が昇進していましたが、X組合に加入している社員は、約10名の受験者に対し昇進したのは1名でした。

このような昇進状況に対し、組合は、昇進試験において組合差別が行われており、労働組合法第7条第1号に該当する不当労働行為であるとして、救済申立てを行いました。

会社は、昇進試験は公正に実施されており、組合差別はないと主張しました。

しかしながら、労働委員会において、調査や審問を行った結果、以前からは会社は組合を嫌悪しており労使間で激しい対立があったこと、会社側の昇進試験結果に関する合理性がないことなどが認められました。

そのため、労働委員会は、会社Aは不当労働行為を行ったと認定し、昇進差別が行われた組合員を昇進したものとして取り扱うように命じました。

事例2.団交拒否(労働組合法第7条第2号)の事例

組合Yと会社Bの間では、賞与の支給額を議題とする団体交渉が行われていました。

1回目の団体交渉において、会社は組合に対して、今年から賞与を減額するとの提案をしました。

これに対して、組合は減額支給する理由を明らかにするための資料の提示を要求するとともに、賞与の支給基準の案を提示しました。

しかし、会社は、賞与を減額する理由としては「経営が悪化したためである。」とのみの回答に終始し、経理状況に関する資料については、秘密事項であることを理由に、提出を拒否しました。

また、組合が提示した賞与の支給基準の案についても、「会社側が経験年数や勤務態度等により決定するものであり、交渉の余地は無い。」とだけ回答しました。

その後も、団体交渉は数回開催されましたが、組合がいくら説明や意見等を求めても、会社の対応が変わることはありませんでした。

このような状況に対し、組合は、会社が誠実な団体交渉を行っていないとして、労働組合法第2条第2号に該当する不当労働行為であるとして、救済申立てを行いました。

調査を開始した後、会社側の方から和解による解決の提案がありました。

そこで、参与委員が間に入り、和解の解決を目指した結果、「団体交渉においては、交渉議題について、会社の説明の根拠を十分に説明できるものを出席させること。」や「組合と会社は、今後誠実に交渉を行うこと。」などを内容とする和解が成立し、申立ては取り下げられました。

事例3.支配介入(労働組合法第7条第3号)の事例

会社Cで就労していた社員数名が、労働条件の改善のため、組合Xを結成しました。

しかし、会社は、組合結成当初から、組合を全く認めず、無視する姿勢をとり続けました。

更には、会社が入社面接を行う際には、社長自らが「組合には入るな」と発言し、また、試用期間中の社員に対しても、「組合に入れば、解雇する」との発言をしました。

このような行為を会社が取り続けた結果、新入社員が組合に加入したことは一度も無く、また、加入していた組合員も数名が脱退する事態となりました。

そこで、組合は、会社の行為は、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であるとして、救済申立てを行いました。

調査が開始された後、両当事者には、和解による解決の意向があることが確認されたため、労働委員会において、和解の手続きを進めました。

その結果、「会社は、労働組合に加入しないように働きかけるような言動を行わないこと。」、「団体交渉のルールの確立すること。」などを内容とする和解が成立し、申立ては取り下げられました。

お問い合わせ先

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

同じカテゴリから探す

- 個別労使紛争のあっせん

- 労働争議の調整・あっせん

- 不当労働行為事件の審査の実施状況及び審査期間の目標達成状況

- 個別労使紛争のあっせん事件の取扱状況

- 調整事件の取扱状況

- 労働組合の資格審査

- 不当労働行為事件の審査手続

- 労働委員会委員名簿

- 労働委員会あっせん員候補者名簿

- 宮城県労働相談窓口のご案内

- 労働委員会年報

- 労働争議の調整(調停)

- 労働争議の調整(仲裁)

- 個別労使紛争のあっせん

- 労働委員会による出前講座

- 労働争議の調整

- 公益事業における争議行為の予告通知

- 争議行為の届出

- 申請書・申立書等様式

- 不当労働行為救済申立事件命令一覧

- 「労働委員会労働相談窓口啓発ステッカー」を配布しています

- 不当労働行為の審査

- 労働組合について

- よくあるご質問

- アクセス

- (旧)宮城障害者職業能力開発校トップページ

- 個別労使紛争のあっせん対象とならない紛争

- 労働委員会の概要