ここから本文です。

退職手当Q&A

Q2 退職手当条例第2条に該当する職員とは具体的にどのような者をいいますか。また、どのくらいの勤務で退職手当の支給に該当しますか。

Q3 退職手当条例第2条に該当する職員の勤続期間について、例を挙げて説明してください。

Q4 宮城県の教諭として採用される前に、他県で教諭をしていましたが、他県での勤務期間は勤続期間に通算されますか。

Q5 宮城県を特約退職し、その後再採用されましたが、この場合の勤続期間はどうなりますか。

Q1 退職手当の支給がある職員とはどんな職員ですか。

A1 退職手当は、「職員の退職手当に関する条例」に基づき支給されます。

【第2条第1項(抜粋)】

この条例の規定による退職手当は、県の一般職の職員並びに市町村立学校職員給与負担法第一条及び第二条に規定する職員のうち常時勤務に服することを要するもの(以下「職員」という。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合にはその遺族)に支給する。

【第2条第2項(抜粋)】

職員以外の者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日が十八日(一月間の日数(宮城県の休日を定める条例第一条第一項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)が二十日に満たない日数の場合にあっては、十八日から二十日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数。)以上ある月が引き続いて十二月を超えるに至った者で、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは、職員とみなして、この条例の規定を適用し、退職手当を支給する。ただし、地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員については、この限りでない。

【附則(昭和37年条例第33号)第5項】(R5.4.1施行)

職員の退職手当に関する条例第二条第二項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者の、同項に規定する勤務した日が引き続いて六月を超えるに至った場合(附則第三項の規定に該当する場合を除く。)には、当分の間、その者を同項の職員とみなして、同条例の規定を適用する。この場合において、その者に対する同条例第二条の四及び第六条の五の規定による退職手当の額は、同条例第二条の四から第六条の五まで及び附則第六項の規定により計算した退職手当の額の百分の五十に相当する額とする。

Q2 退職手当条例第2条に該当する職員とは具体的にどのような者をいいますか。また、どのくらいの勤務で退職手当の支給に該当しますか。

A2 令和2年度からの会計年度任用職員制度導入に伴い、下記の要件により支給されます。

(1)退職手当条例第2条第1項に該当する職員・・・正規職員、臨時的任用職員

【支給要件】

月単位で6月以上(1日勤務でも1月と数える)勤務すること(退職事由が死亡等による場合を除く)

(2)退職手当条例第2条第2項に該当する職員・・・フルタイム会計年度任用職員(令和2年度から、教育庁では任用なし)

【支給要件】

- 1週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職員と同一であること

- 月18日(※)以上(出勤+年休+特休+病休)勤務した月が引き続き6月を超えること

※「県条例で定める休日を除く日数が20日に満たない月」にあっては、18日から、20日と当該20日に満たない月の日数の差に相当する日数を、減じた日数

なお、上記(1)及び(2)以外の、再任用職員、特別職非常勤職員、パートタイム会計年度任用職員は、退職手当支給対象外です。

Q3 退職手当条例第2条に該当する職員の勤続期間について、例を挙げて説明してください。

A3 勤続期間の例は、以下のとおりです。

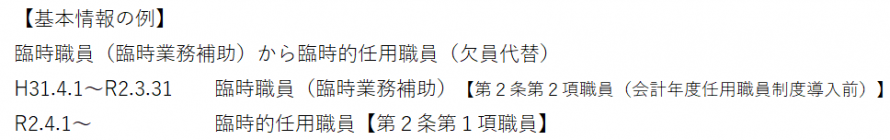

<例1>平成31年4月1日から、全月18日以上勤務している場合

退職手当における勤続期間:平成31年4月1日~該当職員が退職するまで

【補足】職員の退職手当に関する条例第2条第2項職員は、18日以上勤務した月が連続して6月超えることが支給要件であるため、平成31年4月1日~が退職手当における勤続期間となります。

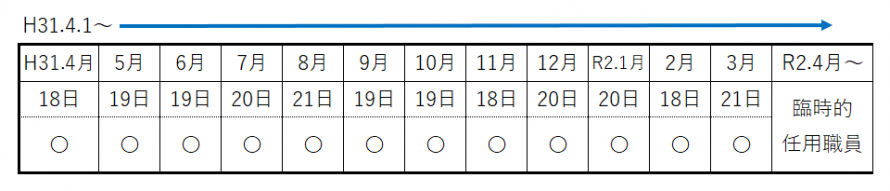

<例2>平成31年4月のみ月18日以上勤務していない場合

退職手当における勤続期間:令和元年5月1日~該当職員が退職するまで

【補足】職員の退職手当に関する条例第2条第2項職員は、18日以上勤務しなければ1月とみなさないため、平成31年4月は勤務期間に通算されず、令和元年5月1日~が退職手当における勤続期間となります。

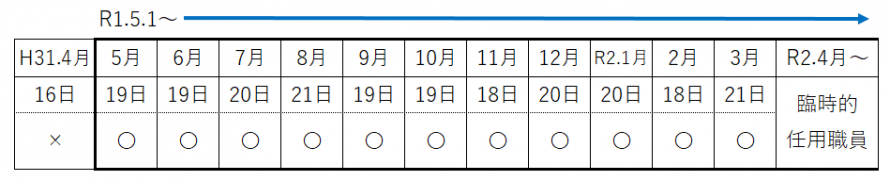

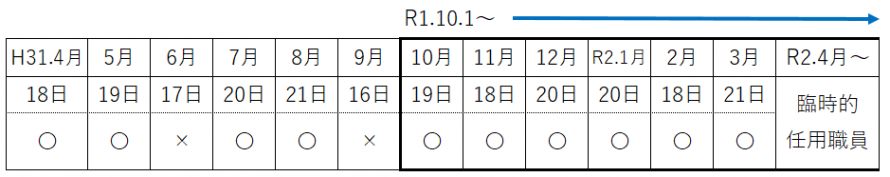

<例3>平成31年4月及び令和2年2月が月18日以上勤務していない場合

退職手当における勤続期間:令和2年3月1日~該当職員が退職するまで

【補足】職員の退職手当に関する条例第2条第2項職員は、18日以上勤務しなければ1月とみなさないため、令和2年2月29日付けで退職扱いとして退職手当を支給済みです。よって平成31年4月~令和2年2月は勤務期間に通算されず、令和2年3月1日~が退職手当における勤続期間となります。

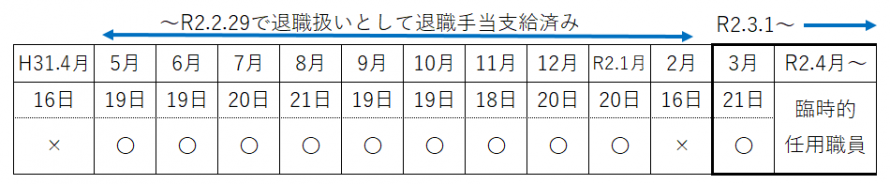

<例4>令和元年6月及び令和元年9月が月18日以上勤務していない場合

退職手当における勤続期間:令和元年10月1日~該当職員が退職するまで

【補足】職員の退職手当に関する条例第2条第2項職員は、18日以上勤務した月が連続して6月超えることが支給要件であるため、平成31年4月~令和元年9月は勤務期間に通算されず、令和元年10月1日~が退職手当における勤続期間となります。

Q4 宮城県の教諭として採用される前に、他県で教諭をしていましたが、他県での勤務期間は勤続期間に通算されますか。

A4 他県を退職したときに退職手当が支給されずに、引き続き1日もあけずに宮城県に採用された場合は通算されます。ただし、令和4年10月26日以降においては、当該他県の退職手当に関する規定により、宮城県職員の勤続期間が当該他県職員としての勤続期間に通算されることに定められている場合に限ります。

Q5 宮城県を特約退職し、その後再採用されましたが、この場合の勤続期間はどうなりますか。

A5 特約退職時に退職手当が支給されており、勤続期間は、再採用日から数えます。

Q6 令和5年度以降、勧奨退職はできますか。

A6 令和5年度より当分の間、宮城県教育委員会では勧奨退職の募集を停止しており、勧奨退職制度は現状利用できません。なお、勧奨退職制度の運用が変更となった際には、改めて通知を行います。

お問い合わせ先

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください