ここから本文です。

小・中・高校生スマホ・フォーラム

「小・中・高校生スマホ・フォーラム」を開催しました!!

小・中・高校生が,携帯電話やスマートフォンの使い方について,自らの問題として捉え,話し合うフォーラムを県庁講堂にて開催いたしました。

県内から約140人の児童生徒が参加したワークショップでは,自校の取組を紹介し合ったり,これからの実践に向けて具体的な取組を話し合ったりしました。フォーラムの後半,東北大学加齢医学研究所所長の川島隆太教授を座長に,ワークショップの内容発表と意見交換を行いました。

1 開催日時

平成27年8月22日(土曜日)午前10時から午後0時15分

2 開催場所

宮城県庁 2階 講堂(教員向け研修会:第2入札室)

3 参加者

小学校(児童22人,教員16人)

中学校(生徒49人,教員25人)

高等学校(生徒64人,教員62人)

関係機関(校長会,PTA,通信事業者,警察等 31人)計269人

4 内 容(概要)

開会行事

名取市立増田中学校の三浦綾乃さんと中野湧大くんが代表で開会を元気に宣言しました。

鈴木洋教育次長から各校での話合いをもとにしてできあがった携帯・スマホの使用に関する宣言が発表され,フォーラムを通して,児童・生徒の皆さんの主体的な取組を促すとともに,保護者や学校現場が共に考えるきっかけとなるようお話をいただきました。

<宣言>

わたしたちは家族と話し合い,ルールを決めて携帯・スマホを使います。

ワークショップ

小学生,中学生及び高校生が20グループに分かれ,それぞれのグループにおいて,高校生がファシリテーターとなり,各学校における取組や宣言の実践に向けた取組について話合いを行いました。

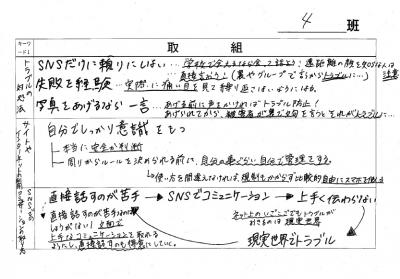

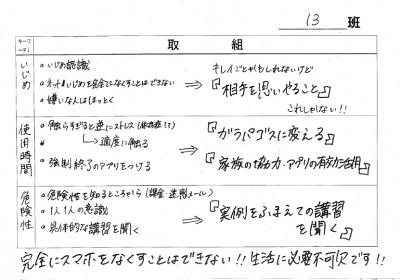

<各グループで話し合われた内容>

教員向け研修会

ワークショップ実施中,別会場(2階:第2入札室)において行われました。

講演:「青少年のSNS等の利用をめぐるトラブルと対処法」

講師:総務省東北総合通信局情報通信部電気事業課 課長 齋藤宏美 氏

ワークショップの内容発表及び意見交換

東北大学加齢医学研究所所長の川島隆太教授が座長を務め,意見交換を行いました。5名の代表生徒は,それぞれのグループにおける話合いの内容発表を行うとともに,自分の意見も堂々と述べました。また,会場内からも意見をいただき,スマートフォン等の利用に関して,有意義な話合いとなりました。

<主な意見>

- (スマホが無いと困るのはどんなときか。)

→調べものをするときと思っていたが,昔は図書館に行ったり人に聞いたりしていた。不便ではあるが無いと困るわけではない。 - (これから1か月間スマホが無い生活をするとしたらコミュニケーションは良くなるか悪くなるか。)

→家族で同じ家の中でLINEをしたりしている。スマホが無くなったら,顔を見て話すことが増えると思う。→自分だけ無くなると疎外感を感じる。みんな無くなるならよい。 - 個人的にはスマホは無くなった方がよい。ただ,自動車と同じでスマホが無いと暮らせなくなってきている。ここまで進んでしまうと,無くすのは難しい。

- 良い悪いの判断ができない小学生から既にスマホを使用している。学校や家庭でしっかりとリテラシーを学ばせるべき。

閉会行事

この日の話合いがさらに宮城県全体へ広がり,各学校や家庭で児童生徒の主体的な取組が広まるよう期待と決意をこめて,会場の全員で宣言を読み上げました。

最後に,大河原町立大河原小学校の遠藤倖那さんと齋藤双葉さんが,この日の感想を含めて閉会宣言をしました。

5 アンケートより

- 同じ班の方たちはみんなフレンドリーで,リラックスできました。全然,意見は言えなかったけど,また出たい。(小学生)

- 最初は少し緊張したけど,話し合っているうちに慣れてきました。川島先生の話を聞いて,スマホを使うことで起こることを知ることができた。(小学生)

- 小・中・高校生がお互いの経験や心を知り,話し合い,現代社会を変えるというのはとても良いことだと思います。大人が全て決めるのでは子供の心が分からず決め,不満に思ってしまいます。だから,子供の意見をふまえて,大人が決めれるという社会がいいなと思います。その第一歩がこのフォーラムだと思います。(小学生)

- ここだけで終わらせずに,自分の中学校に戻ってからも伝えていきたい。(中学生)

- ワークショップでは,小学生がもう少し発表できるよう工夫してほしい。スマホを親から借りている小学生が多いのでその意見を聞きたいので,代表に1人は入れるようにしてほしい。(中学生)

- 人は善人だけではない←その通りだと思う。悪意があって近づく人もいる。スマートフォンを使用することで,勉強したことが消える。ということは初めて知りました。(中学生)

- スマホがあるならあるで,良い使い方を精一杯模索していきたい。(高校生)

- 5人の代表者の発表を経て,話し合いがなされ,その後にフロアの人を含め,全体で話し合いをするという形がすごく良かった。(高校生)

- 大人の目線でやめなさいとか言われて,納得できないことがあったけど,私達自身が同じ年代の人たちと意見交換をして,良い事,悪い事をあらためて確認することができた。(高校生)

- 学校現場における実際の取り組み(江南ルールなど)が大変参考になった。こうした実践集を冊子化し,各校に配布してはどうか。(教員)

- 発表者の子達がしっかりしていて,とても良かった。通信関係の方の意見を聞けたのもとても有意義だった。(教員)

- 高校生がここまで発表できるのかと驚いた。また内容も大人が思っている以上に理解しているものだと思った。ただ,これが全ての人ではないのは間違いないことなので,この内容を児童・生徒に広く知らせることができればよいと感じた。(教員)

お問い合わせ先

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています